2009/02/19 木 + いってきたばい! +

こんにちわ。産直や蔵肆です。

さーくるライフでお知らせしていたように、黒木町の椿原さんのお宅で「納豆作り」してきました。

おかげさまで天候にも恵まれ、16名ほど参加いただき盛況でした。ありがとうございました。

以下、写真多いです

さーくるライフでお知らせしていたように、黒木町の椿原さんのお宅で「納豆作り」してきました。

おかげさまで天候にも恵まれ、16名ほど参加いただき盛況でした。ありがとうございました。

以下、写真多いです

まずは、稲わらに水をかけて叩きます。

これ、重要!

「わらつと」本体の稲藁は乾燥したものを使うのですが、編んだり、結んだりするためにつかう稲わらは叩いておかないと折れやすかったり、切れやすかったりするんです。まあ、ざーっと流して、木の槌でどすどすとやっていきます。

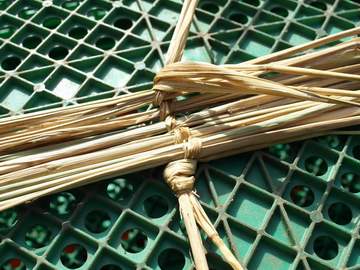

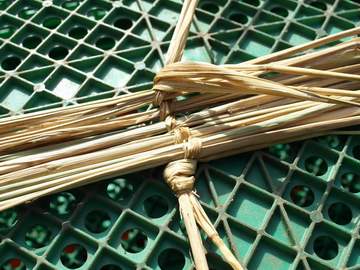

まずは、叩いた稲わらを4本、根っこのほうでかた結びします。

で、二本づつに分けて、乾燥した稲わらを3本間に挟んで、編んで、また三本挟んで、編んで、の繰り返し。

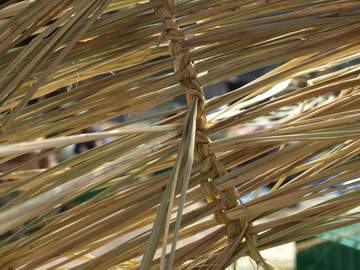

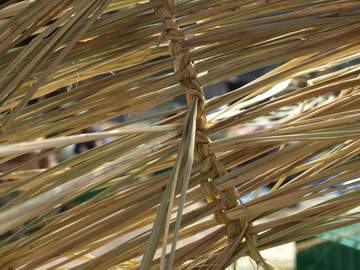

で、下の写真が出来上がり。幅というか、奥行きは25cmくらいでしょうか。全長(乾燥した稲藁の方向)はまあ、イネの品種にもよりますんでなんとも。まあ、40cmもあれば十分ですよ。最後に両端はカットしますし、逆にあまり広すぎても納豆がうまいこと発酵しなかったりします。

注意としては、稲わらを3本づつ置いていくときに根っこと穂先を互い違いにおいていくこと。まあ、そんなに神経質にはならんでいいのですが。そこに注意が行ってしまうと、編み方がおろそかになります(笑)

むしろ、編み方を途中で変えないこと。途中で変えると…

真ん中あたりで編み方が変わってしまってるのが分かりますか?

持ち上げてみるとよくわかるのですが、

ぎにゃーす!まあ、愛嬌のうちですって(笑)

ちなみに、こんなんでもまあ出来ます。ただ、大豆の大きさによっては漏れるかも、ね。

で、叩いて濡らした稲わらで両端をきびります。

このとき、のりしろ、というかなんちゅうか。

横から見ると、出来たわらつとを丸めるときにちょっと重ねる「糊しろ」の部分を作るんですね。これを5cmほど取っておきます。

欲張りすぎて長めにきびってもいかんです。全長30〜40cmくらいで。

あとは、あまった両端をカット。

これで「わらつと」の出来上がりです。

お湯にざっとつけて殺菌。振り回してざっと水切りしたあと、中に大豆を仕込んでいきます。

前の晩から水につけて、茹で上げた大豆を出来上がったわらつとに入れていきます。大豆は圧力釜ではなく、普通の鍋で。粒が残ってないといかんもので、煮えすぎないように注意です。味噌つくる感覚でざっと煮てしまうといかんですよ〜、とのこと。

写真のように、のりしろをこじ開けてわらつとに入れていきます。これは欲張りすぎです(笑)八分目で。

まんなかをもう一度稲わらできびって、新聞紙、バスタオルでくるんで保温すれば、出来上がりです。コタツが臭くなりそうですがw

あとは温度の管理だけ。

ビニールでくるむのは厳禁です。呼吸できませんし、水分がこもります。同様の理由で発泡スチロールの箱も避けたいですね。

新聞紙でくるんで、バスタオルでくるんで。

ゆたんぽ抱かせるのもいいかもしれません。

40度を超えない程度で、一晩寝かせると出来上がり。

大豆の種類もあれこれ変えてみるとおもしろいかもしれませんね。

挽き割り、黒豆、小粒・・・。

一般的に小粒だと粘り気が強くなります。

ちなみに一般の納豆は、「蒸した」大豆をトレーに乗せて、納豆菌を培養したものを一吹き。そのまま温度管理をして数時間で出来上がってきます。トレーにパッケージフィルムを圧着して出来上がり!

納豆は冷凍できます。だいたい90日程度が目安かなあ。

麦麹と昆布、醤油とみりんを混ぜて出来上がる「納豆麹」はご飯に最強にあいますよ〜!もし、納豆が余ったらお試しを!

これ、重要!

「わらつと」本体の稲藁は乾燥したものを使うのですが、編んだり、結んだりするためにつかう稲わらは叩いておかないと折れやすかったり、切れやすかったりするんです。まあ、ざーっと流して、木の槌でどすどすとやっていきます。

まずは、叩いた稲わらを4本、根っこのほうでかた結びします。

で、二本づつに分けて、乾燥した稲わらを3本間に挟んで、編んで、また三本挟んで、編んで、の繰り返し。

で、下の写真が出来上がり。幅というか、奥行きは25cmくらいでしょうか。全長(乾燥した稲藁の方向)はまあ、イネの品種にもよりますんでなんとも。まあ、40cmもあれば十分ですよ。最後に両端はカットしますし、逆にあまり広すぎても納豆がうまいこと発酵しなかったりします。

注意としては、稲わらを3本づつ置いていくときに根っこと穂先を互い違いにおいていくこと。まあ、そんなに神経質にはならんでいいのですが。そこに注意が行ってしまうと、編み方がおろそかになります(笑)

むしろ、編み方を途中で変えないこと。途中で変えると…

真ん中あたりで編み方が変わってしまってるのが分かりますか?

持ち上げてみるとよくわかるのですが、

ぎにゃーす!まあ、愛嬌のうちですって(笑)

ちなみに、こんなんでもまあ出来ます。ただ、大豆の大きさによっては漏れるかも、ね。

で、叩いて濡らした稲わらで両端をきびります。

このとき、のりしろ、というかなんちゅうか。

横から見ると、出来たわらつとを丸めるときにちょっと重ねる「糊しろ」の部分を作るんですね。これを5cmほど取っておきます。

欲張りすぎて長めにきびってもいかんです。全長30〜40cmくらいで。

あとは、あまった両端をカット。

これで「わらつと」の出来上がりです。

お湯にざっとつけて殺菌。振り回してざっと水切りしたあと、中に大豆を仕込んでいきます。

前の晩から水につけて、茹で上げた大豆を出来上がったわらつとに入れていきます。大豆は圧力釜ではなく、普通の鍋で。粒が残ってないといかんもので、煮えすぎないように注意です。味噌つくる感覚でざっと煮てしまうといかんですよ〜、とのこと。

写真のように、のりしろをこじ開けてわらつとに入れていきます。これは欲張りすぎです(笑)八分目で。

まんなかをもう一度稲わらできびって、新聞紙、バスタオルでくるんで保温すれば、出来上がりです。コタツが臭くなりそうですがw

あとは温度の管理だけ。

ビニールでくるむのは厳禁です。呼吸できませんし、水分がこもります。同様の理由で発泡スチロールの箱も避けたいですね。

新聞紙でくるんで、バスタオルでくるんで。

ゆたんぽ抱かせるのもいいかもしれません。

40度を超えない程度で、一晩寝かせると出来上がり。

大豆の種類もあれこれ変えてみるとおもしろいかもしれませんね。

挽き割り、黒豆、小粒・・・。

一般的に小粒だと粘り気が強くなります。

ちなみに一般の納豆は、「蒸した」大豆をトレーに乗せて、納豆菌を培養したものを一吹き。そのまま温度管理をして数時間で出来上がってきます。トレーにパッケージフィルムを圧着して出来上がり!

納豆は冷凍できます。だいたい90日程度が目安かなあ。

麦麹と昆布、醤油とみりんを混ぜて出来上がる「納豆麹」はご飯に最強にあいますよ〜!もし、納豆が余ったらお試しを!